Single-crystal Li-rich layered cathodes with suppressed voltage decay by double-layer interface engineering

Energist 能源學(xué)人 2022-11-15 08:13 發(fā)表于廣東

第一作者:曾煒豪�����,劉芳

通訊作者:木士春*��,吳勁松*�����,楊金龍*

單位:武漢理工大學(xué),深圳大學(xué)

【研究背景】富鋰層狀正極材料(LLO)雖然具有高容量特性,但是其存在的電壓衰減和容量衰減阻礙了其實(shí)際應(yīng)用����。在循環(huán)過程中,從層狀到尖晶石再到巖鹽相的結(jié)構(gòu)退化和氧的不可逆氧化還原反應(yīng)是富鋰層狀正極材料的電壓和容量衰減的根本原因��。目前��,結(jié)構(gòu)退化與氧丟失這兩種機(jī)制之間內(nèi)在聯(lián)系����,以及已采取的改性策略是如何抑制電壓和容量衰減等的機(jī)制方面仍不清楚。本項(xiàng)研究通過采用雙界面層工程策略����,阻止了不可逆相變向巖鹽相發(fā)展,有效提高了正極材料的電化學(xué)性能�����,同時揭示了表面修飾抑制富鋰層狀正極材料電壓衰減的機(jī)制��。

【工作介紹】近日���,武漢理工大學(xué)木士春教授���、吳勁松教授與深圳大學(xué)楊金龍副研究員合作���,提出通過一種簡單且易規(guī)模化處理方法來有效抑制富鋰層狀正極材料電壓和容量衰減:即在單晶富鋰正極材料(LLO)表面引入雙界面包覆層��,其中最外層是高離子導(dǎo)電性的非晶Li3PO4�����,中間層是無序尖晶石LixNiyMn3-x-yO4��。雙層CEI可有效地切斷三相轉(zhuǎn)變至缺陷巖鹽結(jié)構(gòu)的副反應(yīng)鏈����,抑制氧釋放,從而緩解了循環(huán)中的電壓衰減���。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明����,300圈循環(huán)后���,改性的DL-LLO實(shí)現(xiàn)了比能量密度的兩倍提高���,每圈電壓降僅為0.83mV,在300圈循環(huán)內(nèi)容量保持率為81.8%�����。通過富鋰正極材料結(jié)構(gòu)劣化過程中的層狀����、尖晶石和巖鹽相結(jié)構(gòu)演化研究表明,相較于層狀和尖晶石�,過渡金屬(TM)的遷移和O2分子的形成更容易發(fā)生在巖鹽相中。這說明巖鹽相是一種較不穩(wěn)定的相����,巖鹽相一旦形成會加速結(jié)構(gòu)劣化(Mn溶解和氧釋放)。該項(xiàng)研究成果發(fā)表在Energy Storage Materials上(DOI: 10.1016/j.ensm.2022.11.016)��。博士生曾煒豪和劉芳為本文共同第一作者�。

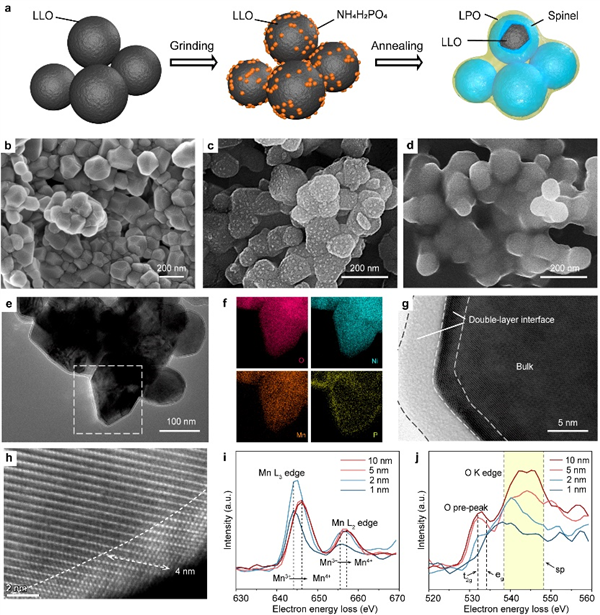

【內(nèi)容表述】作者設(shè)計(jì)了一種包覆在LLO顆粒表面上的雙界面包覆層來穩(wěn)定其電化學(xué)性能。通過將富鋰前驅(qū)體材料粉末與NH4H2PO4共混后熱處理即可得到雙界面層包覆富鋰正極材料����。外表面層為膠狀非晶Li3PO4,中間層為無序尖晶石層���。尖晶石層的厚度為4nm���,形成于熱處理過程中的H+/Li+交換反應(yīng)���。

圖1. 雙界面層的形成和表征 a,b�����,c���,d) DL-LLO在制備過程中的示意圖及SEM圖像��,e�����,f) TEM圖像和EDS mappings�,g, h)ABF STEM圖像 和HAADF STEM圖像���,i����,j)Mn L-edge EELS譜和O K-edge EELS譜。

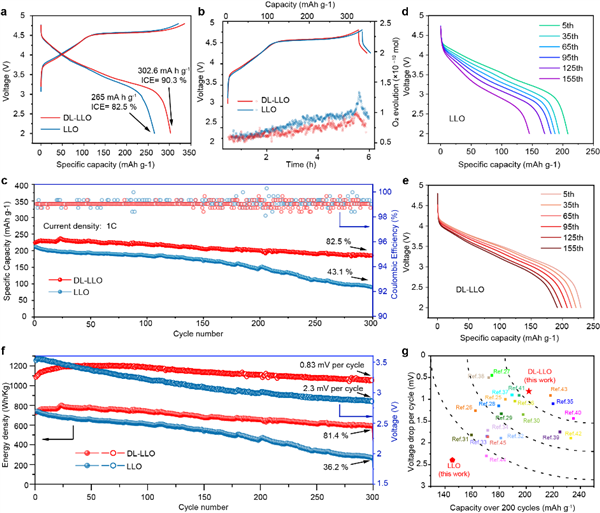

電化學(xué)測試結(jié)果表明�����,經(jīng)過雙界面層表面改性的富鋰正極材料的首次庫倫效率從82.5%提升到90.3%�����,0.1C電流密度下具有302.6mAhg-1的容量�。庫倫效率的提升是由于氧釋放得到有效抑制��。同時����,改性材料的電壓衰減也得到顯著抑制,從每圈2.3mV的電壓降減小至0.83mV���,300圈后能量密度保持率為81.4%���,遠(yuǎn)高于未改性樣。

圖2. 電化學(xué)性能���,a)充放電曲線�,b)DEMS譜,c)1C長循環(huán)性能���,d���,e)DL-LLO和LLO的電壓衰減,f)長循環(huán)中的能量密度保持率和電壓降����,g)本文中DL-LLO與其他報(bào)道的工作基于在200圈剩余比容量和每圈電壓降性能的比較。

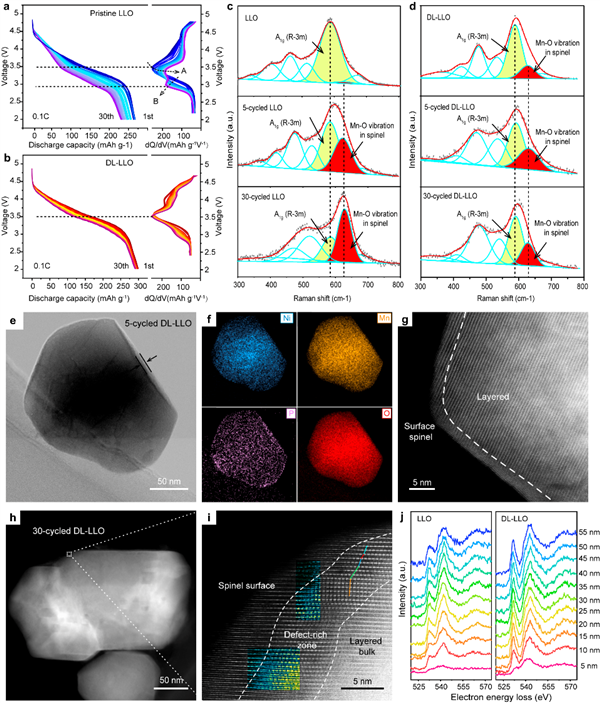

通過對不同循環(huán)次數(shù)的材料進(jìn)行綜合分析�����,揭示材料表面改性前后的結(jié)構(gòu)退化以及氧流失機(jī)制���。球差電鏡證明�����,富鋰層狀材料在未經(jīng)改性的情況下發(fā)生嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)退化����,從層狀向尖晶石,進(jìn)一步向巖鹽相轉(zhuǎn)變��。經(jīng)30圈循環(huán)的正極顆粒內(nèi)部存在大量的孔洞����,這些孔洞由富含缺陷的巖鹽相構(gòu)成,表明缺陷巖鹽相中大量過渡金屬和氧流失�。多個XRD,Raman�,XPS以及球差電鏡等表征表明,進(jìn)行雙界面層表面改性后的DL-LLO在循環(huán)后具有穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)����,其雙層CEI沒有被電化學(xué)破壞或電解液侵蝕�。長循環(huán)后,中間的無序尖晶石層雖略有增厚����,但由于非晶Li3PO4的保護(hù)并未進(jìn)一步轉(zhuǎn)化成巖鹽相。最終��,過渡金屬和氧釋放都得到顯著抑制����。

圖3. 未改性LLO的結(jié)構(gòu)演化 a,d)原始LLO的HAADF STEM 圖像,b�,e)5圈循環(huán)后LLO的HAADF STEM 圖像,c��,f)30圈循環(huán)后LLO的HAADF STEM 圖像�。

圖4. DL-LLO的電化學(xué)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性表征,a���,b)LLO和DL-LLO30圈的dQ/dV曲線變化��,c�,d)Raman光譜���,e��,f���,g)5圈循環(huán)后DL-LLO的TEM圖像,EDS mappings和HAADF TEM圖像�,h,i)30圈循環(huán)后DL-LLO的HAADF STEM圖像��,j)30圈循環(huán)后LLO和DL-LLO的O K-edge EELS譜���。

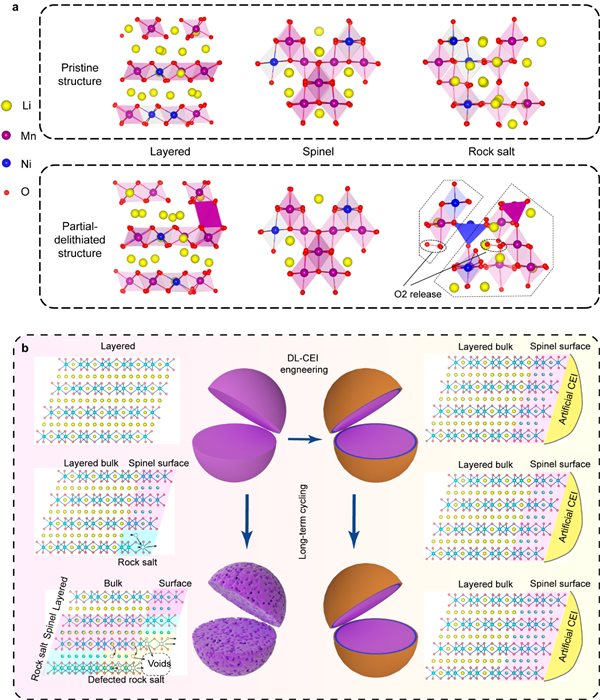

通過DFT計(jì)算對富鋰正極材料電化學(xué)結(jié)構(gòu)退化過程中的層狀����、尖晶石、巖鹽等多相演化進(jìn)行了深入研究表明���,層狀相在高電壓下容易轉(zhuǎn)變成尖晶石�����,而尖晶石在低電壓下容易轉(zhuǎn)變成巖鹽相�����。巖鹽相在鋰脫出和錳變價的雙重作用下,內(nèi)部產(chǎn)生較多隨機(jī)的鋰空位和嚴(yán)重Mn3+O6的Jahn-Teller變形�����,促進(jìn)了Mn的遷移����。而Mn的遷移過程涉及到Mn和O之間鍵合的去配位和再配位,這容易造成O的二聚化或O2分子的形成���。因而�����,穩(wěn)定的雙界面層切斷了三相轉(zhuǎn)變的反應(yīng)鏈��,有效抑制了巖鹽相的形成從而對抑制電壓衰減和提高富鋰正極材料電化學(xué)穩(wěn)定性發(fā)揮了關(guān)鍵作用�����。

圖5. a)原始及脫鋰態(tài)層狀�����、尖晶石和巖鹽相的DFT計(jì)算�,b)雙界面層抑制LLO結(jié)構(gòu)演化的示意圖。

【總結(jié)】巖鹽相的形成會加速富鋰層狀正極的結(jié)構(gòu)退化���。我們通過簡單的化學(xué)處理在LLO顆粒上設(shè)計(jì)和制造雙層CEI�����,通過形成缺陷的巖鹽相有效抑制三相轉(zhuǎn)變和氧氣釋放���。改進(jìn)的DL-LLO實(shí)現(xiàn)了比能量密度的兩倍提高���,每圈電壓降僅為0.83 mV,在300圈循環(huán)內(nèi)容量保持率為81.8%��。關(guān)于結(jié)構(gòu)退化機(jī)理��,Jahn-Teller效應(yīng)引起尖晶石相的低壓不穩(wěn)定性�,導(dǎo)致了尖晶石到巖鹽的相變。結(jié)果�����,顆粒內(nèi)部形成大量由于過渡金屬和氧丟失留下的洞����,可逆容量顯著下降。人工雙層CEI同時具有高電壓和低電壓穩(wěn)定性��,可防止TM離子的損失和溶解����,從而阻止了缺陷巖鹽相的形成�����,穩(wěn)定了富鋰DL-LLO正極。這項(xiàng)研究工作為深入了解富鋰層狀氧化物的退化機(jī)理和開發(fā)用于實(shí)際應(yīng)用的高能量密度和高循環(huán)穩(wěn)定性正極材料提供了重要的指導(dǎo)����。

Weihao Zeng, Fang Liu, Jinlong Yang, Bingkai Zhang, Fei Cao, Weixi Tian, Juan Wang, Ruohan Yu, Fanjie Xia, Haoyang Peng, Jingjing Ma, Zhenbo Wang, Shichun Mu, and Jinsong Wu. Single-crystal Li-rich layered cathodes with suppressed voltage decay by double-layer interface engineering. Energy Storage Materials, 2022, DOI:10.1016/j.ensm.2022.11.016.

通訊作者簡介

木士春教授 武漢理工大學(xué)首席教授,博士生導(dǎo)師����,國家級高層次人才。長期致力于電解水制氫/質(zhì)子交換膜燃料電池催化劑及鋰離子電池關(guān)鍵材料研究���。以第一作者或通訊作者身份在Nat. Commun.��、Adv. Mater.���、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.����、Energy Environ. Sci.等國內(nèi)外期刊上發(fā)表高水平論文270余篇。

吳勁松教授 武漢理工大學(xué)納微結(jié)構(gòu)研究中心NRC執(zhí)行主任��。長期開展包括電子晶體學(xué)���、三維重構(gòu)��、原位電子顯微學(xué)��、球差矯正電子顯微學(xué)�����、定量電子衍射���、電子能量損失譜分析和應(yīng)用研究����。已在Science�、Nat. Nanotech、Nat. Mater等國內(nèi)外期刊上發(fā)表高水平論文100余篇�����。

楊金龍博士 深圳大學(xué)副研究員��,深圳市海外高層次人才�。研究方向?yàn)閺?fù)合納米材料設(shè)計(jì)與新能源轉(zhuǎn)化與存儲技術(shù)。以第一作者或通訊作者身份在Matter, Nat. Commun., Adv. Mater., Angew. Chem. Int. Ed.等國內(nèi)外期刊上發(fā)表高水平論文40余篇����。